引用:https://global.honda/jp/safetyinfo/think_safety/vol14/vision/

人間の視野角(目に映る範囲)をカメラの画角(焦点距離)に置き換えるとどの程度になるでしょうか。

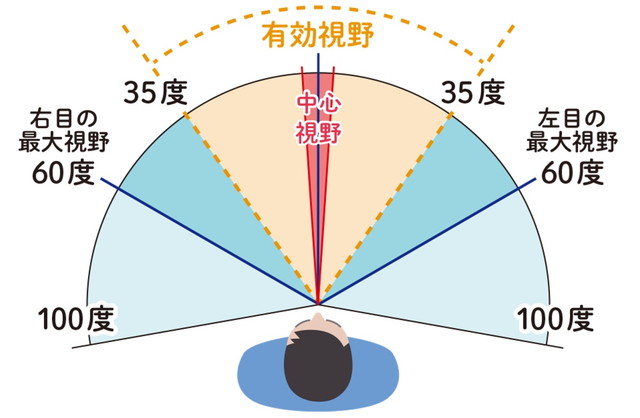

両目で見える範囲は左右180°以上あり、上方向に約60°、下方向に約70°のため上下方向には約130°の視野角があります。ただし、この範囲すべてをきちんと見えているかというとそうではありません。

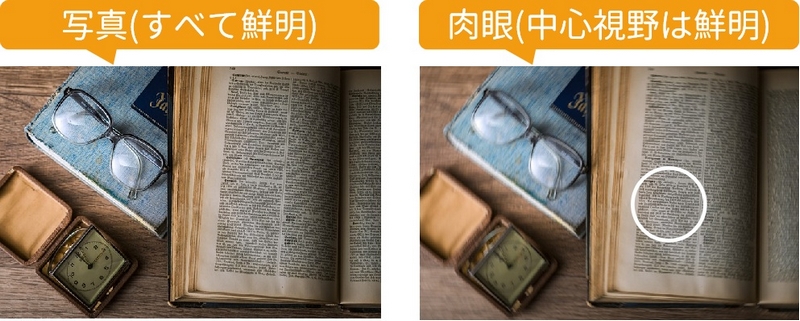

写真と肉眼の比較(イメージ)

対象物の色や形をしっかりと認識できる範囲は中心視野で約2°しかありません。その周辺で左右それぞれ35°の範囲を有効視野と言い、ある程度の色と形を認識することはできますが、きちんと認識することはできず文字を読むようなことはできないとされます。

そこで、ここでは有効視野と最大視野の範囲をカメラの画角(35mm換算の焦点距離)と比較するとどうなるか紹介していきます。

有効視野

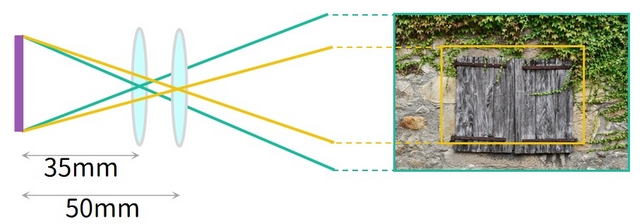

画角と焦点距離の関係

標準レンズの焦点距離35mmで約63°程度(35mm換算)の画角になります。また、人間の視野に近いと言われることの多い焦点距離50mmは約47°です。

有効視野が約70°ということを考えると焦点距離50mmだと少し狭く感じるかもしれません。70°に近い焦点距離は約30mmとなりますが、有効視野は個人差もあればその時の状況にもよるため、一概には言えそうにありませんが中心から離れるほど認識力は落ちるということを考えると大体35mm前後と表現できそうです。

最大視野

魚眼レンズで撮った写真

人間は両目で180°以上見ることができますが、カメラの眼は一つのため180°以上を写すためには魚眼レンズを使う必要があります。

魚眼レンズで180°程度を写すための焦点距離は10mm前後が多いです。魚眼レンズはその特性から独特な歪みを生み出しますが、人は両目で見て脳で処理しているため歪みがほとんどない景色を見ることができています。

画素数

近年カメラ性能に限らずスマホやテレビなど各種ディスプレイの画素数もどんどん増えてきています。一昔前はフルHD(1920×1080:約207万画素)が最高画質と言われてきましたが、今では4K(3840×2160:約829万画素)、8K(7680×4320:約3318万画素)も登場してきています。

一眼レフは約1800万~約5000万画素、スマートフォンは約5000万画素の写真が撮れますが、人間の眼をこの画素数に当てはめるとどの程度になるか「ロジャー・N・クラーク氏」の研究をもとに紹介していきます。

人間の眼が認識できる幅(1画素)を角度に直すと約0.005°に相当するという研究結果が得られています。この結果から0.005°を1画素として以下の視野角で計算してみましょう。

- 有効視野(左右70°×上下70°):約1億9600万画素

- 有効視野+α(120°×120°):5億7600万画素

- 最大視野(200°×130°):10億4000万画素

ただし、この数値には裏があります。上記の計算結果はあくまですべての範囲を鮮明に見えることが前提となっている画素数になっています。

実際には視野が180°以上あったとしても中心から離れるほど鮮明には認識できなくなり、これは画素が荒くなっているとも表現できます。このことを考慮すると人がきちんと認識できる範囲の画素数は約700万~800万画素程度とされます。

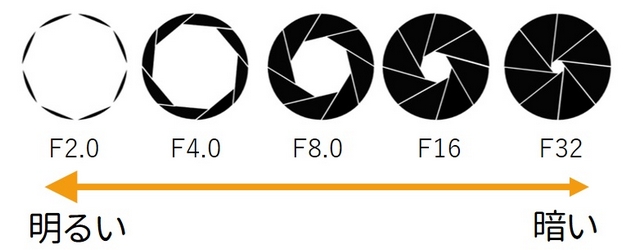

絞り値(F値)

レンズには絞りという機構が付いていて、この絞りを開放したり絞ったりすることでイメージセンサー(人間の網膜に相当)に当たる光の量を調整しています。この絞り具合を絞り値あるいはF値などと言い、値が小さいほど光を取り込む量が多くなることを示します。

一般的な標準カメラのF値はF5.6程度で、単焦点レンズなど明るいレンズでF1.4やF1.8があり、世界一明るいレンズではF0.95などもあります。逆に絞るとF36などと暗くなります。

カメラや写真に関する世界一を以下の記事で詳しく紹介しています。F0.95のレンズも紹介しています!

このカメラのF値と比べて人の眼はどの程度の性能なのか見ていきましょう。

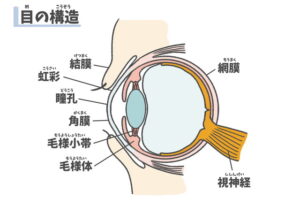

カメラの絞りは人間の瞳孔が同じ役割を担っていて、暗い場所では瞳孔が開いて光をたくさん取り込もうとし、逆に明るい場所では瞳孔が閉まって光を取り込む量を制限します。

瞳孔が開いているときは約8mmになると言われており、網膜の中心(中心窩)までの距離が約24mmのため、この値からF値を計算すると約F3になります。(一般的なF値の計算式は[F=焦点距離/有効口径])

明るい場所では瞳孔は約2mmまで絞られるため、この時のF値は約F12となるため、人間の眼のF値はF3~12と言えるでしょう。なお、他のサイトでは人間の眼はF1.0などと書かれていたりますが上記計算のような根拠は見つけられませんでした。(もし詳しい人がいればコメントください!)

ではなぜ星空などを見ることができるのかということについては次のISO感度で紹介していきます。

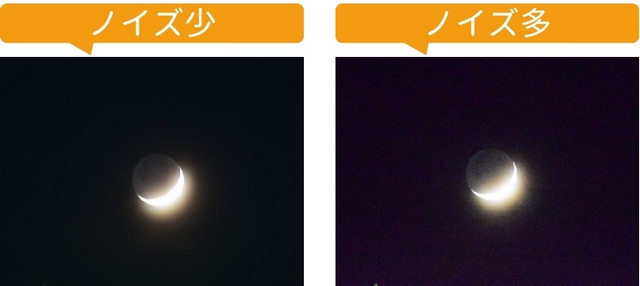

ISO感度

デジタルカメラは電気的に信号感度を高めることができ、暗い場所でも明るく撮影することができます。この信号感度をISO感度で表し、数値が高いほど明るく撮影できますがその分ノイズが増えて画質は悪くなります。人間の眼の性能をISO感度に表すことは少し難しいため、本記事では以下を条件に考えていきたいと思います。

人間の眼は非常に高性能で、明るい場所から暗い場所に移動すると徐々に目が慣れてきて30分ほどで感度が最大になります。これを暗順応と言います。

このとき、明るい場所と比べるとその感度は最大で一万倍程度にまでなると言われています。

人間が認識できる明るさを見たときの人間の眼はISO感度50、F値12と言えます。一方で暗順応も完了し人間が認識できるギリギリの暗さにいるときの人間の眼はISO感度が「?」、F値がF3と言えます。

この時、F値が3から12になると約1/2.25倍光を取り込む量が減るため、F値変更による変化を考慮して「?」を求めると人の眼の最大ISO感度は約22万にもなります。(最小ISO感度を100とすると最高ISO感度は約44万)

暗順応した目では色を認識する能力はかなり落ちますが、一方でカメラのような高感度ISO時のノイズなどは全くないため、とてつもない高性能カメラと言えるでしょう。

ちなみに、技術の進歩は凄まじいもので2023年にCANONが発表した、「SPADセンサー」を搭載したカメラ「MS-500」はISO感度にして約100万に匹敵する性能を有しているとのことです。

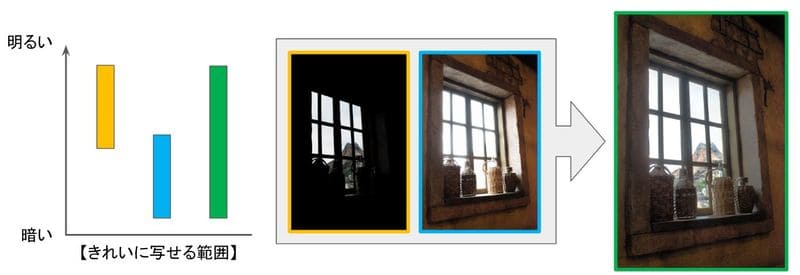

ダイナミックレンジ

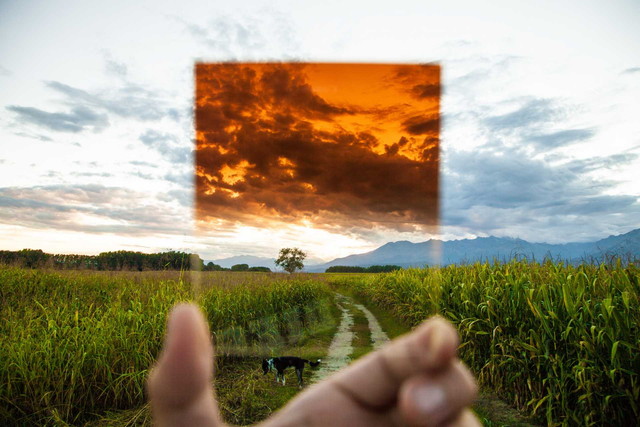

カメラと比べて人間の眼のほうが圧倒的に優れている点にダイナミックレンジがあります。これは明るい場所と暗い場所が同時に存在した時に白飛び、黒つぶれせずに認識できる範囲を示します。

わかりやすい例を挙げると、写真撮影の時に逆光で撮ると背景は綺麗に写っても、肝心の人が暗くなってしまったり、逆に人を綺麗に写そうとすると背景の綺麗な景色が白くなってしまう、といったことがあると思います。

逆光での撮影

これはカメラのダイナミックレンジが人間の眼と比べて狭いために発生します。逆に言えば、人間の眼はダイナミックレンジが広く明るい背景も逆光となって暗くなっている人の顔もきちんと認識することができます。

自然界の明るさは非常に広く10-6~109[cd/m2]と非常に弱い光から明るい光まであります。その中で人間の眼のダイナミックレンジは105 [cd/m2]とされていて、1/3をカバーすることができています。

一方でカメラのダイナミックレンジは103 [cd/m2]となっていて人間の眼よりも100倍範囲が狭くなっています。そのため、明るい場所から暗い場所を写すためにはHDR合成という合成技術が使われています。

ホワイトバランス

逆に人が苦手とする分野もあり、それがホワイトバランス(色の認識)です。これは眼の性能ではなく脳の性能と言った方がいいと思うので簡単に紹介します。

【クリックで拡大】

ヒトの脳は簡単に騙されてしまうことも多く、特に色の誤認識は話題に上がったりします。有名なものだと洋服の色が白と金色に見えたかと思えば、人によっては黒と青に見えたり、色が同じなのに影の影響だと思って違う色に見えたりなどが起こり得ます。

カメラで撮った写真でも目に映った映像でも、最終的には脳で処理されて認識されるため目の性能の違いではありませんが、人間は思った以上に見たものを見たまま認識できていないのかもしれません。

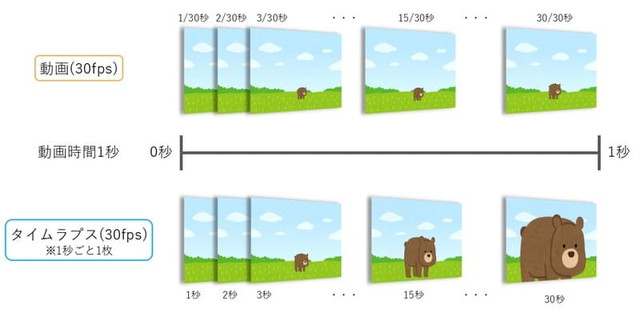

FPS(フレームレート)

近年eスポーツも注目されてきたりとゲームやゲーム用モニターの進化が続いており、FPS(フレームレート)も年々上がっています。従来は30fpsが主流でしたが、現在は60fpsにとどまらず120fpsや240fpsに対応したりしています。

最近のスマートフォンや一眼レフでは60fpsで動画を撮影できる機種がほとんどですが、そのような中で人間がどの程度のfpsまで認識できるのか研究した結果が報告されました。

異なるfpsで表示されるモニターを用いて反応速度を計測した結果、人は少なくとも1000分の8秒(120fps)を認識することができると報告されています。

加齢による反応速度の低下など個人差はあるものの、120fpsまで認識できる人が多いのであれば今後さらなる進化が期待できるかもしれませんね。

まとめ

人間の眼の性能をカメラの性能に例えてまとめると以下のような性能になっています。

- 画角:魚眼レンズ並みの視野角に焦点距離30mm程度の有効視野

- 画素数:視野角全体が鮮明なら約10億、中心視野周辺は約800万画素

- F値:F3~F12の自動可変

- ISO感度:最小を50とすると最大は約22万

- ダイナミックレンジ:105 [cd/m2](カメラの100倍)

- フレームレート:120fps以上

これ以外にもオートフォーカスの速さや高速移動中のものを追いかける性能などカメラの性能としては比較が難しい様々な項目でも勝っている点はたくさんあります。

ただし、眼も大切にしてあげないと徐々に衰えていってしまうものです。なるべく眼の性能を維持するためにも労わってあげるようにしましょう。

コメント